2040年——未来学者レイ・カーツワイルがだいぶ前に提唱したシンギュラリティ到達の5年前。日本は存亡の危機を迎えているかもしれない……。

この重大極まる「2040年問題」の解決に向け、2022年5月に旗揚げを果たしたのが、我らが「2040コミュニティ」(2040独立自尊プロジェクトコミュニティ)。

しかし、一体どうやって打開を図るのか!? そこにはある秘策があった……!

答えは“学生”。高度な専門化と組織の壁が、日本のイノベーションを阻んでいる。だからこそ、何ものにも縛られることのない若い感性を呼び込もう。未来を生きる主体的な心で、ゲームチェンジを始めよう。

さあ、準備は整った。「未来に向けて、何かやりたい!」。一人の声をきっかけに続々と立ち上がった学生たちによる、記念すべきイベント第1弾。10月17日、虎ノ門ヒルズのイノベーション拠点「CIC Tokyo」× オンラインで行われた晴れ舞台の模様を、ダイジェストでまとめていきます。

イベント名

「慶應義塾大学2040独立自尊プロジェクト:

◯◯学生集まれ! 〜研究好きな、社会課題を解決したい、何かを始めたい、未来に絶望している(!?)、起業している〜」

実施日/実施方法

2022年10月17日 CIC Tokyo & オンラインにて実施

詳細情報

Peatix イベント情報ページへ

記事制作スタッフ

写真:菅原康太(フォトグラファー)

編集&文:深沢慶太(編集者)

編集協力:阿部愛美(編集者/ライター)

【Pitch】

「学生ピッチ! あなたはなぜこのコミュニティへ!?」

発端は、7月末の開催イベント「慶應義塾大学2040独立自尊プロジェクト:『研究者×産業界×学生』動き出した2040年問題への新たな一歩」。観客席からすらりと挙がった手の主は、慶應義塾大学大学院 理工学研究科の菖蒲健太さん。

「自分は学生として、『何かやってみたいけれど、何ができるのか』というモヤモヤを抱えていました。でもこのコミュニティで毎回、みなさんとフラットにお話しするなかで、何にも染まらず、何でも吸収できることこそが自分たちの強みだと考えるようになりました。その想いを何らかの形で発信できればと思いますので、興味のある学生、研究者や企業の方もぜひ、どうぞよろしくお願い致します」(※1)

あれから約2カ月。その声に共感する学生有志が集まって、自ら企画したイベントがついに実現。そのこころは、自分たちの想いを語り、仲間を増やし、2040年の社会を変えていくこと。

タイムテーブルには学生によるピッチに始まり、研究者への公開インタビュー、メディア発信やコミュニティ運営のプロを招いた対話などが盛り込まれ、この日に懸ける意気込みがイベントタイトルの文言からも、熱量たっぷり熱々の湯気を放っているように感じられます。

……と、前口上はこれくらいにして、当日の模様へ。まずは、最初は企画に携わった学生6名の自己紹介からスタートです。

(※1)【7/29開催レポート②】「研究者×産業界×学生 — 動き出した新たな一歩」(後編)

菖蒲:慶應義塾大学大学院 理工学研究科修士1年の菖蒲健太です。「2040年問題」は自分に大きく関わる問題だと感じるとともに、“研究者×企業×学生”のタッグで乗り越えようとする試みに興味を持ち、これまでのイベントに参加してきました。

磯:東京理科大学 経営学部経営学科3年の磯かえです。研究開発型スタートアップの資金調達や成長戦略について勉強するうちに研究者の方々のことが大好きになってしまい、研究者がたくさん集まっているこの場に魅力を感じて参加しました。

松尾:慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科修士2年の松尾陽子です。人生100年時代、いまから新しいことを勉強しても仕事に活かせると考え、二度目の学生生活を送っています。そうそうたる研究者や企業の方々と接することができる距離感に驚きつつ、さらに多くの学生の参加のために取り組みたいと思っています。

後藤:慶應義塾大学 商学部2年の後藤ひなたです。参加のきっかけは、CIC Tokyoの起業体験イベントでKGRI副所長の満倉靖恵教授とお会いし、コミュニティのキックオフイベント(※2)をご紹介いただいたこと。幼い頃から発展途上国の医療支援に携わりたいと考え、ヘルスケアの課題解決に取り組む学生団体「inochi WAKAZO Project」にも参加しています。このコミュニティでさまざまな人々と交流し、将来を見極めていきたいと考えています。

泰岡:東洋大学 経営学部1年の泰岡諒治です。普段はCIC Tokyoで開催される「Venture Café Tokyo」への参加やeスポーツの勉強をしていますが、偶然この企画の会議をしているところに通りかかり、声を掛けてもらいました。僕のように気軽に参加する学生が増えればいいなと思っています。

(※2)【5/31開催レポート①】「2040コミュニティ」キックオフ(前編)

合崎:京都大学総合人間学部2年で休学中の合崎颯太です。今は東京で株式会社シンチレートを起業し、代表取締役をしています。ここからはその活動について、ピッチをさせてください。

僕の目標は「テクノロジーの力で人のかけがえなさを最大化する」こと。人にはそれぞれに好きなこと、やりたいことがあり、それを追求することが人の幸せや世の中の豊かさにつながってきました。その価値をテクノロジーで最大化し、「デジタル涅槃」を実現したい。

例えば、時間を遡るレコーダーアプリ『TimeMachineNote』。何かを覚えたり思い出したりすることから解放されることで、より人間らしい暮らしをサポートします。他にも、寺社の伝統文化とNFTと掛け合わせるプロジェクト「Crypto Good Old Japan」や、新しいレベニューシェアの仕組みで新規事業をサポートする「LAUNCHPAD」などを展開しています。

仏教の行き着くところである“ありのままの自分を受け入れた状態”を、技術がもたらす“かけがえのない想いを最大化できる状態”と重ねることで、さまざまな人が自己実現できる新たな世界を築いていきたいと考えています。

【Presentation】

「情報発信プラットフォーム “IMPACTISM” とは?」

続いては菖蒲さんの司会のもと、いまご覧のサイト「IMPACTISM」(※3)についての紹介コーナー。KGRI特任教授の鳥谷真佐子さんと、映像メディアを担当するプロデューサーでハイブリッドファクトリー代表の古田清悟さん、私こと記事メディア担当の編集者・深沢慶太が登壇しました。

学生主体による発信の意義として鳥谷さんは、学生の率直な目線によって社会の物事が“自分事”として共感しやすくなること、研究者が思いも寄らない新しい視点が開けることを挙げました。

古田さんは、完璧さを求める既存メディアとは異なる有意義な試みとして、学生の主観的な視点が面白さにつながり、失敗してもそれを許容できる場である点を指摘。

不肖・私からは、人間は自分事にならないとなかなか考えが及ばないため、未来を長く生きる当事者の声に耳を傾け、想いを馳せる必要性について触れました。

なお「IMPACTISMって何?」という方はぜひ、以下のページをご覧ください……!

(※3)「IMPACTISMとは?」

【Panel Discussion】

「活躍するアカデミアの方と、研究の裏側!」

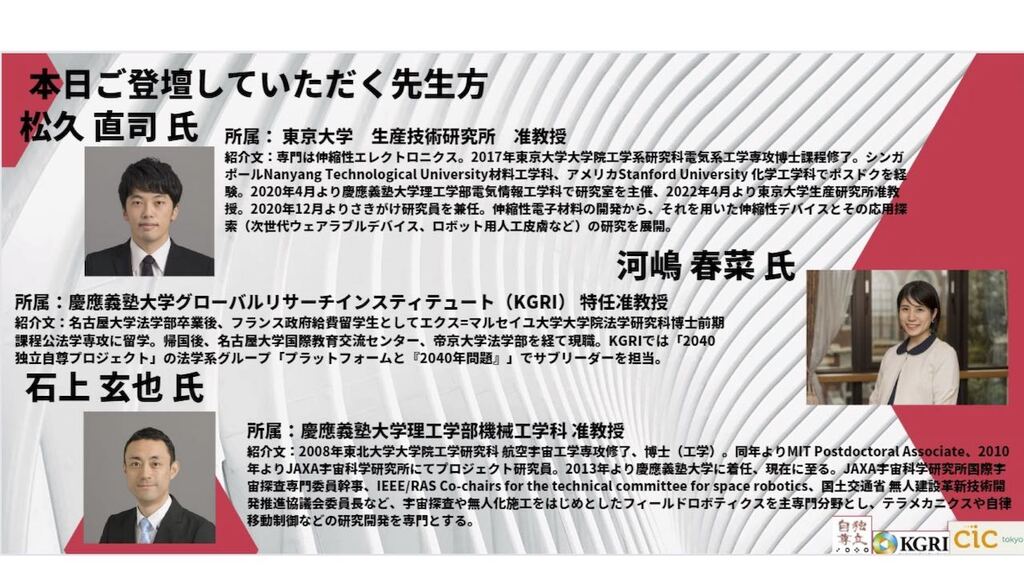

次は磯さんをインタビュアーとして、「2040コミュニティ」の研究者3名に“学生だから聞ける研究の裏側”をぶつけるコーナー。学部や分野を超えて研究者の素顔に迫るという、普段の大学生活ではなかなか実現できない試みです。

最初の質問は「なぜその研究にしましたか?」

松久:東京大学生産技術研究所 准教授の松久直司です。柔らかく伸び縮みするエレクトロニクスを用いて、今後のヘルスケアにつながるウェアラブルデバイスの研究に取り組んでいます。きっかけは、東京大学在学時にソフトマテリアルの研究に心惹かれて、電気を流すゴムの研究に取り組んだことです。

河嶋:KGRI特任准教授の河嶋春菜です。いま博士論文の執筆中でもあるのですが、研究分野は憲法と医事法です。当初念頭にあったのはインフラが未整備な国で健康や命が危険にさらされている人々のことでしたが、フランス留学中に、日本の憲法においても「命や健康を守る」という考え方が突き詰められていないことに気付かされたという経緯があります。

石上:慶應義塾大学大学院 理工学部機械工学科 准教授の石上玄也です。東北大学在学中の研究室見学で月面ロボットのシミュレーションを見て、宇宙ロボティクスの研究に携わるようになりました。とはいえ、宇宙少年だったわけではなく、学術的好奇心からスタートして、いまでは電動車椅子やソフトロボットなど多領域に足を踏み入れています。

磯:ここからはお二人ずつに質問です。「研究生活で一番達成感があったことはなんですか?」

石上:障がい者が最先端のアシスト機器を装着して行う国際競技大会「サイバスロン」の電動車椅子レースで世界3位になったこと。順位よりも、車椅子ユーザーと接する機会を通してさまざまな学びを得ることができました。

河嶋:修士の頃、博士論文で憲法の観点から健康を取り上げたいと考えていたのですが、「テーマとしてふさわしいのか」と言われてしまいました。ところがコロナ禍でこのテーマが大きな意味を持ち始めてきて、「がんばってやらねば」という気持ちが高まっているところです。

磯:次は、「なぜ民間ではなくアカデミアの選択をしたのですか?」

松久:かつては社会との接点を持つ上で、一度は民間に身を置いたほうがいいと考えていました。でも博士課程で驚くような成果に2度恵まれた時に、これは地道に実験を続けていた結果であって、プロダクト開発など特定の目的に追われる環境では難しいと実感し、アカデミアに残る決心をしました。

石上:ターニングポイントは二つ。一つは修士の最初の1年間で大きく成長できた実感があり、どこまでいけるかという興味から博士課程へ進みました。二つ目は2010年、オーストラリアで小惑星探査機「はやぶさ」のカプセルの帰還に立ち会ったこと。長い時間をかけたプロジェクトに関わるなかで、自分も次の世代と一緒に研究に携わりたいと、大学の環境を選びました。

磯:続いては、「学生との関わりで思い出に残るエピソードは?」

河嶋:KGRIで開講しているMUFG寄附講座などで、学生たちと「2040年問題」について議論しています。そのなかで「なぜ他の国にできて日本にはできないんだろう」など、自分とは違う角度から議論が広がっていくことが一番面白いと感じているところです。

松久:シンガポールの南洋理工大学(NTU)とアメリカのスタンフォード大学にいた頃のことですが、いい成果を出した学生2人に「(学術雑誌の最高峰である)『Science』や『Nature』を狙ってみたら?」と勧めたところ、本当に『Science』と『Nature Electronics』に論文が掲載されてしまった。それ以来、僕の役割は学生の背中を全力で押してあげることだと考えています。

磯:ここからは「2040コミュニティ」や研究室の学生たちから募った質問です。まずは松久先生への質問。「研究とプライベートの時間の比率はどのくらいですか?」

松久:学生やポスドクの頃は12:0で、週末はほとんど力尽きて倒れていました。でも、やりたいことだけに時間を使えるのはあの頃だけだったので、よかったと思います。いまは5:2くらいで、プライベートな時間もしっかり取るように心がけていますね。

磯:河嶋先生への質問です。「博士号取得の後は、どのようなキャリアをお考えですか? フランスと日本、どちらで法学者としてご活躍する予定ですか?」

河嶋:博士論文を書き終わるまで先のことは考えられないところですが(笑)、法学者としては法学部で授業をしながら研究もするのが一般的です。でも研究テーマが医療や健康ということもあり、KGRIのように分野横断で実務と近い場に魅力を感じています。一方で今後は「どこで研究するか」よりも、「さまざまな可能性に向けて開かれているか」のほうが自分の幅を広げていく上で重要だと思っています。

磯:石上先生への質問です。宇宙探査ロボットの研究上、さまざまな砂で実験をするとのことですが「好きな砂の種類はなんですか?」。また、「宇宙人はいると思いますか?」

石上:地球の砂の大半は水の影響で摩耗してほとんどが丸くなっていますが、月面の砂は顕微鏡で見ると金平糖のよう。極めて特殊なので、ぜひ実物を触ってみたいですね。宇宙生命については、自己増殖して、代謝をして、膜を持っているのが生物だとすれば、人型かどうかは別にして、必ずいると信じています。

磯:ありがとうございました! 今後この企画は、研究者×企業×学生によるラジオ化を目指していきたいと考えています。

【Cross Talk】

「仲間を作るネットワーキングの方法」

続いてのコーナーは、コミュニティの仲間を集める方法についてのセッションです。泰岡さんの司会のもと、CIC Tokyo「Venture Cafe Tokyo」プログラム・ディレクターの小村隆祐さんをオンラインでお招きして、学生たちから質問を投げかけていきます。

泰岡:まずは、小村さんが考えるコミュニティとは何でしょうか。

小村:一言で表現するなら、同じような興味関心を持った人たちの集団ではないでしょうか。とはいえ、自発的な有志だけでなく、企業や学校、地域共同体のように多様な形があります。

合崎:人と人がつながる上で、普遍的に大切なことがあれば教えてください。例えば、礼儀や愛を持って接することとか……。

小村:個人的には大きく2種類のつながりがあると思います。一つは“情”。感情が揺さぶられるような、共感する出会いですね。もう一つは“理”。雇用契約のように現世利益的なつながりですが、この側面も大事です。情があり、理が明確にハマっていると強いつながりが生まれます。愛は大切だけど、それだけでは語れないのが実情ですね。

後藤:でも学生の立場からすると、お世話になった研究者や企業にお返しできるのは愛だけになってしまいます。

小村:向き合い方は二つだと考えています。一つは、徹底的な人間理解。気持ちの機微を捉えることで、いかに共感してもらえるか。もう一つはみなさんが持っている若さで勝負すること。学生というだけで会ってもらえるし、突っ込んでいく勇気を示すだけで大人たちに「おっ」と思ってもらえる。

その上で大切なのは、興味を引きそうな“伝家の宝刀”を用意しておくこと。例えば僕はMBAと調理師免許を持っていますが、この両方を持っている人は珍しいので、会話の“つかみ”になるというわけです。

泰岡:コミュニティを発展させる上で、コミット量の少ないメンバーにアプローチする方法があれば教えてください。

小村:やりたくない人にやりたいと思わせることは難しいし、そこに力を割く必要はないと思います。逆にある程度の実績ができてきたら、勝手に人が付いてくる。その時に、“理”で入ってきた人たちが“情”で燃えていくようなプロセスを設計することが大切です。

よく起こりがちなのは、先に入った人たちが熱くなりすぎて、後から入ってくる人のための余白がなくなってしまうこと。最初の人たちが既得権益化しないよう心がけながら、「入りたい」と思わせるような輝きを作ることが大事ではないでしょうか。大きな目標に向けて、フルスイングしていきましょう!

【Closing Remarks】

未来を“自分事”にするために必要なこと

盛りだくさんのイベントもいよいよ終盤。慶應義塾大学医学部教授で「2040独立自尊プロジェクト」統轄リーダーを務める安井正人さんから、学生たちへのメッセージが述べられます。

安井:学生のみなさん、想いの感じられる素晴らしいイベントでした! 自分の想いを発信するのは日本人が苦手とするところですが、「2040独立自尊プロジェクト」ではそのために「IMPACTISM」を立ち上げました。このメディアを通じて学生のみなさんが自分事として発信を行い、それが共感を広げていけばいいなと思います。

ここで質問。このイベントに自分事として取り組んだ菖蒲くん、自分事と他人事では何が違うと思いますか?

菖蒲:いろいろなことに接点を持って意識しておくことで、物事をより広く自分事として感じられる姿勢が生まれるように思います。

安井:回答ありがとう。それぞれの答えがあると思いますが、私は“責任感”だと思います。責任感を持って取り組むことと、そうでないことの差はとても大きい。失敗してもいいから、自分なりに責任を持ってトライしてみよう。これが、みなさんを成長させてくれる一番の原動力になると思います。

後藤:安井先生、ありがとうございました。私たち学生は、このコミュニティを“居場所を感じられる場所”にしたいと思っています。夢を語ったり、自由に羽ばたいたり、いろいろな人の話を聞いて自分の将来を考えられる場所にしていきたい。ぜひ、たくさんの方の参加を楽しみにしています。

最後にコミュニティへの参加方法が紹介され(※4)、学生主催イベント第1弾は終了。「2040コミュニティ」を構成するさまざまな領域の研究者や企業関係者など、100名以上もの参加者がこの日の出来事を見届けました。

とはいえ、これはまだ“始まりの始まり”。学生たちが、社会に開けた自己発信の場として「IMPACTISM」をどう利用し、使いこなしていくのか? 個人的にはぜひそこに期待したいと思います。

というのも——デジタルネイティブである学生世代は、生まれながらにしてネット上に横溢する“コンテンツ”と称した宣伝や誇大な自己アピール、真偽不明のコピペ情報などに日夜を問わずさらされ続けるなかで、メディアに対して一歩引いた視点を育んできました。

だとすれば、こうしたスパムに埋もれることなく同世代の共感を得る方法は、どこかで見たような“映え”や“盛り”、上辺だけの完成度ではなく、たとえ不格好でも自分が心から「面白い!!!!」と思うことを本気でぶつける以外にないはずです。

だからこそ、リスクを恐れて知ったふりを気取るのではなく、まずは“やってみること”が何よりも大事。この一歩からどんな道のりが続いていくのか。その行方をぜひ、一緒に見届けていきましょう。

(※4)「2040コミュニティ」と参加方法