いよいよ本格始動を果たした「2040コミュニティ」(2040独立自尊プロジェクトコミュニティ/※1)。5月31日、約250名もの人々が参加して行われたキックオフに続いて、第2弾となる公開イベントが6月29日、虎ノ門ヒルズのイノベーション拠点「CIC Tokyo」とオンラインにて行われました。(※2)

「未来を変える」。その決意を旗印に、学生、研究者、企業、行政……既存の枠組みや力学に収まらないコミュニティを結成し、2040年目がけてテイクオフを果たしたところ。離陸からの加速ぐんぐんたる上昇フェーズに、いかなるクエストが待ち受けているのか!?

掲げられたテーマは「超高齢社会に我々は何ができる!? 〜 テクノロジー×社会システム」。それに加えて「メタバース」「身体×デジタル技術」「空飛ぶクルマ」などのキーワードがずらり。

これは……いったいどんな展開に? 研究者スピーチとディスカッション、“未来逆転”への気運みなぎるイベントの模様を、前後編に分けてレポートします。(後編)

記事①(前編)へ

(※1) 「2040コミュニティ」と参加方法

(※2) 【告知】6/29開催「超高齢社会に我々は何ができる!? 〜 テクノロジー×社会システム」

記事制作スタッフ

写真:沖江佳子(慶應義塾大学 2040独立自尊プロジェクトコミュニティ担当)、小野間瑞稀(CIC Tokyo)

文:深沢慶太(編集者/IMPACTISM記事編集ディレクター)

編集協力:阿部愛美(編集者/ライター)

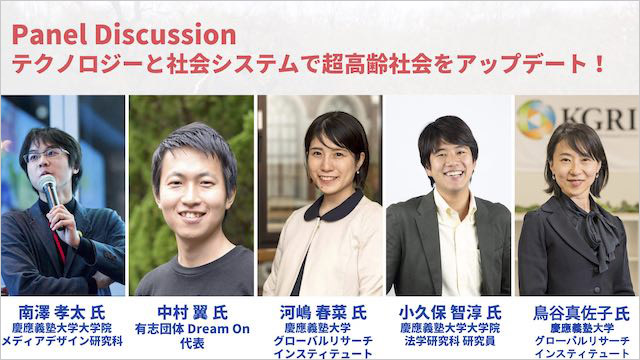

【Panel Discussion】

「テクノロジーと社会システムで超高齢社会をアップデート!」

2040年の近未来日本。その最重要マターの一つ“超高齢社会”という難題に、“もう一つの身体”や“二人羽織ロボット”など、驚くべき発想×テクノロジーで立ち向かう!

——記事①(前編)でお届けしたのは、慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科(KMD)教授の南澤孝太さんによる、目からウロコの研究の数々。

頭の中が一気に揉みほぐされたところで、記事②(後編)ではさらに飛躍的な思考アップデート体験をお届けしましょう。

南澤さんの提示する“身体×デジタル技術”の展望に、“空飛ぶクルマ”やメタバース、法律や社会システムの視点をぶつけてみる。誰が言ったか、異分野かけ合わせの目玉企画、制限なしのディスカッション1本勝負!

イメージが湧き出て渦をなし、ふつふつと沸き上がっていく討論の内容を、ダイジェスト仕立てでお送りします。

(内容を抜粋構成)

鳥谷:司会を務めるKGRI特任教授の鳥谷です。ここからは「テクノロジーと社会システムで超高齢社会をアップデート!」をテーマに、肉体の制限から解放されることによって社会全体がどう変わっていくのかを考えていきたいと思います。最初にお一人ずつ、自己紹介をお願い致します。

中村:私は有志団体 Dream Onの活動に加え、慶應義塾大学システムデザインマネジメント研究科(SDM)で「空飛ぶクルマラボ」の特任助教を務めています。かつてはトヨタで自動車の設計に携わっていましたが、業務外で有志団体CARTIVATOR(現:Dream On)を設立、17年からは慶應義塾大学と空飛ぶクルマの共同研究に取り組み、退職後の20年にはCARTIVATORとSkyDrive社の共同で日本初の有人デモフライトを実施しました。ここCIC Tokyo内にも「空飛ぶクルマのVR」シミュレーターを設置した「FLEX Park Tokyo」を開設しており、風と加速度を感じながらCG空間で東京上空の飛行体験ができます。

河嶋:KGRI特任准教授の河嶋です。「2040独立自尊プロジェクト」で取り組んでいる「プラットフォームと『2040年問題』」は、デジタルプラットフォームの進展に伴い、既存の法的な考え方をどう改めていくのかを考える法学系プロジェクトです。新しい科学技術には影よりも光の部分が多いことを前提としつつ、既存のシステムに及ぼす影響を前向きに解決する方法を議論していきたいと思います。

小久保:私は神経科学と法学の融合領域である「神経法学」の研究に携わっています。人間の脳と機械をつなぐ「BMI(ブレイン・マシン・インターフェイス)」や「BCI(ブレイン・コンピューター・インターフェイス)」が人の認知過程を拡張するとき、人格の概念はどうなるのか。また一つの体に宿る精神は一つだと考えられていたものが、今後そうではなくなる可能性があるということをどう捉えればいいのか。さらに、国立研究開発法人 科学技術振興機構「ムーンショット型研究開発制度」ではELSI(倫理的・法制度的・社会的課題)チームの一員として、人間が身体や空間、時間の制約から解き放たれる状況を社会科学としてどう受け止めるかをテーマに研究を進めています。(※3)

(※3)IoB-S(インターネット・オブ・ブレインズ・ソサエティ)

ここから異分野かけ合わせ!

超高齢化社会に効く “人間拡張” の展望とは

鳥谷:では、ディスカッションに移ります。前半は、社会は技術によってどのように変わっていくのか。後半では、その際の課題をどのように解決していけばいいのかを考えていきたいと思います。

2040年の超高齢社会において問題となるのは、身体機能が衰えて生活が成り立たなくなる方が増えること、社会を維持する労働力の不足や孤立する人の増加などです。こうした点において、身体機能の拡張はどのような展望をもたらすのでしょうか。

中村:一つのポイントになり得るのが、ドクターヘリの機能を空飛ぶクルマに置き換えることです。現在、ドクターヘリは各都道府県に約1機ずつ配置され、1機あたりの運用コストは年間で約2.5億円に上りますが、約9割を国と自治体が負担しており、存続が危ぶまれています。これに対して空飛ぶクルマのコストは数分の1、操縦も容易に行うことができ、解決の一助になると考えられます。

鳥谷:物理的な移動手段として、新たな選択肢が増えるということですね。一方で南澤さんが取り組んでいるのは逆に、移動を必要としない遠隔操作技術です。

南澤:その通りですが、技術で“選択肢が増える”という点では同じともいえます。例えば私たちはすでに、スマートフォンがなければ打ち合わせ先の電話番号もわからず、たどり着くことすら難しいかもしれない状態になっているわけですから。

ロボットアバターの実用化はもう少し先ですが、日本でもコンビニエンスストアのバックヤードにAIや遠隔化の技術が導入され始めています。また、一人ひとりの体の特徴をデジタルツインとして再現し、生体データを同期させることで、病気の発症を事前にシミュレーションすることも可能になると思います。

中村:空飛ぶクルマに関しても、GoogleやUberがユーザーと機体運航会社とのマッチング市場を狙っています。AIが検索結果や移動情報を元に、「この人はどこへ行って何をしたいのか」を先読みし、地上と空を連携した適切な移動手段をマッチングするのです。ただ、ここまで来ると自分の意思で移動しているのか、AIに動かされているのか、わからなくなるかもしれません。

鳥谷:こうした未来について、法的な側面からはいかがでしょう?

河嶋:個人的には、とても楽しみです。先ほども空飛ぶクルマのシミュレーターを体験してみて「すごく便利だな」と感じました。その一方で、デジタルプラットフォームに関しては不安が残ります。メタバース空間の窃盗事件についてオランダの裁判所が個人の責任を追及した例もありますが、空間を運営する企業の判断によってアバターの利用が制限されたり、アカウントを取り消されたりするようになれば、そうした企業が警察や裁判所の役割を担うことになりかねません。

小久保:憲法学は本来、国家のあり方を対象とする学問でしたが、メタバースは国家どころか世界そのものを作ることができてしまう。その上で、現実の物理環境ではあり得ないアーキテクチャの設計やルールを許容するかどうか、今からどんなルールを作っていくかが問われていると思います。

南澤:メタバースは今後、多様に存在する状態になっていくといわれています。Aの世界のルールが嫌だからBへ行く、Cの世界を新たに作るという状況になったときに、プライベートとパブリックの境界線を誰が決めていくのか。

その意味でも今の時代は、100年スパンの大きな転換点に差し掛かっているのだと思います。終わりかけている第3次産業革命を総括し、メタバース社会による第4次産業革命に向けて、どのようなコンセンサスのもとに社会を築いていくのか、ルールづくりの仕組みそれ自体を作り出す必要があります。

河嶋:デジタルプラットフォームの規制が進んでいるのはEUで、ようやく「デジタルサービス法(DSA/Digital Services Act)」や「デジタル市場法(DMA/Digital Markets Act)」といった倫理的な活動のルールができたところです。

その上で、EUの市民はルールメイキングに積極的に参加してきました。日本でもアバターを通して多くの人がメタバースを実際に体験したり、議論したりすることが、新しい民主主義のあり方につながっていくように思います。

中村:空飛ぶクルマの世界も同じです。まだユーザーがいないため、そもそもの必要性や騒音の問題、恐怖感など、航空業界など一部の関係者と一般の人々との価値観のギャップが大きくて話が進まない。まずは体験してもらい、同じ目線で話す姿勢が必要です。

小久保:実際に体験し、身体的に落とし込んで議論をすることが重要ですね。その上でメタバースには、これからのインクルーシブな社会を議論していく上で必要な、自分とは異なる身体的特徴や立場を体験できる可能性があるとも感じます。

【会場質問】

“自分を超え、人間を超える” 未来に向けて

鳥谷:従来のアカデミアの世界では、身体的に落とし込んで議論するということはあまり考えられてきませんでした。加えて、共感という言葉もキーワードになりそうです。さて、ここからは会場からご質問をいただきたいと思います。

質問者1:東京女子医科大学 先端生命医科学研究所の今城哉裕です。ホモ・サピエンスは二足歩行によってさまざまなものに手で触れるようになったことが、脳の発達につながったといわれています。だとすると、身体拡張技術はさらなる脳の発達につながるのか。あるいは、運動不足が助長されて脳にも悪影響が及ぶのでしょうか。

南澤:脳には大きな柔軟性があり、東京大学 先端科学技術研究センター教授の稲見昌彦さんと取り組んでいる遠隔二人羽織ロボット「Fusion」のプロジェクト(※記事① 前編参照)では、追加された2本の腕も脳内の身体マップに取り込めることがわかりました。また、いったん馴染んだアバターから乗り換えることで“着心地が悪い”状態にもなるようです。こうした長期的な影響や、何体までならば“自分の体”として許容されるかについても、調査が始まっています。

質問者1(今城):一人で複数のアバターを操作するようになるとすると、例えば多重人格者の犯罪のように、あるアバターが起こした犯罪によって、異なる世界の別のアバターにも裁きが及ぶようになると考えられますか?

小久保:逆のケースとして、BMI技術によって複数の人の脳をつないで1体のアバターを動かした場合、認知過程を共有している人間同士が動かしたアバターの責任を分配できるかどうかも問題になります。従来の法律では“一つの体、一つの心、一つの人格”という人間観を中心に据えて議論をしてきましたが、必ずしもそうではなくなることを見据えた議論を始めないといけないと思います。

南澤:肉体がA国にあり、アバターがB国にある場合、労働の賃金はどちらに属するのか、事故や犯罪を犯した場合にどちらの国の法律で裁かれるのか……加えて、その過程に別の人間が含まれたり、AIが含まれたりした場合はどうか。責任と権利の分離についての問題や国境との整合性は、まさに喫緊の課題です。

質問者2:昆虫の触角やイルカの超音波など、人間が本来持っていなかった感覚を体験した場合、そうした知覚を取り入れたコミュニケーションができるようになるのでしょうか。

南澤:人や動物がそれぞれの持つ知覚で捉えた世界を「環世界」と呼ぶのですが、そうした他生物の感覚も、人間が持っている知覚に変換できるようになってきています。暗視ゴーグルを装着して赤外線を可視化するのも、その一つですよね。また、海外の事例としてイソギンチャクのアバターになり、海を漂うことで海洋汚染や自然への共感性が高まるという報告もある。

また、空飛ぶクルマのシミュレーター体験で、車体から身を乗り出すと落ちそうで怖い感じがしましたが、もし鳥のアバターで搭乗していたら空を飛べるから怖くなくなるなど、身体の形によって能力設定を書き換えられる可能性も明らかになりつつあります。

鳥谷:身体や感覚の拡張に伴って、「どこまでが自分なのか」という問いに向き合う必要があると考えていたのですが、そもそも自分とは別の体になることで、前提となる認識すらも変わってくるわけですね。

では最後に、お一人ずつ感想をお願いします。

南澤:本日の議論が、技術による身体拡張の可能性と怖さの両方を自分事として考えるきっかけになれば幸いです。その際に大事なことは二つ。まずは、「自分って何だろう」という新しいリテラシーを持つこと。肉体には縛られないけれど、うまくテクノロジーを取り込んでコアにある自分を構築できたなら、見える世界が広がるはずです。

二つ目はルールメイキング。海外の後追いではなく、みんなで体験して一緒に作り上げながら、運用まで考えていかないといけません。

中村:私からは、感じたことを二つ。最初に、リアルとバーチャルは二項対立ではなく、グラデーションになっていること。両方を見据えながら目指すべき社会を考えていく必要があると感じました。

それから、今後の議論にあたり、テクノロジーの進化に置いていかれる人がいないように、議論の前提を合わせることの難しさも実感しました。

河嶋:これまでの法学では、人間にとってリアルな身体は絶対に保護すべきものだという前提がありました。新しい技術も、“リアルな自己を守る”という視点が大切だと思います。

一方で南澤さんが講演で挙げていた、アインシュタインのアバターを使うと成績が上がる話は、リアルの世界で問題になっているスティグマ(烙印)や差別をメタバース上でも増長しかねない危険をはらんでいます。そうした影響を事前に防止するルールを、どう作っていくかが重要ではないでしょうか。

小久保:個人に固有のものであり、そして老化していく身体の物理的制約から解放されることは、人間の可能性を開くものであると思う一方で、法や社会制度の前提にある人間観を変容させ得るインパクトがあります。そのような両面を見据えて、技術を過度に賞賛したり非難したりするのではなく、起こり得る未来に対して冷静に議論する姿勢が重要だと思いました。

鳥谷:可能性のある技術だからこそ、社会での活用に向けてさまざまな角度から議論することが大切ですね。本日はありがとうございました。

【Closing Remarks】

加速フェーズ順調。飛び出よ「2040コミュニティ」!

約1時間半のプログラムもあっという間に終盤へ。

ちょっと未来を覗いてみたつもり……のはずが、地下熱源から不意に湧き上がり、いきおい噴き上がった間欠泉のように、見る瞬間や角度によってまったく違う景色が広がった。その瞬間瞬間をどう受け止め、脳神経に電気信号を駆け巡らせ、気づきの回路をスパークさせるか!? それはこの場を共有した一人ひとり、この記事を目にしたあなた次第。

総合司会を務めたCIC Tokyo 藤瀬里紗さんと、KGRI所長 安井正人さんの言葉を締めくくりに、加速していく「2040コミュニティ」の次なるムーブにてお会いしたいと思います!

藤瀬:テクノロジーは人が幸せになるためのもの。人を中心にしつつ、安全に気持ちよく使えるためのルールメイキングが大切だということですね。今後も、議論の場を多く作っていくことがとても大事だと感じました。

安井:このコミュニティがどんどん成長していることを実感しています。その主役であるプレイヤーは、この場に集った学生や研究者、企業や行政のご関係者まで、みなさん一人ひとりです。

5月31日のキックオフでは宇宙飛行士の山崎直子さんに“地球を飛び出る”お話をいただき、本日はメタバースという“フィジカル空間を飛び出る”お話がありました。自分の空間や分野から一歩飛び出て、オープンなディスカッションを重ねていくこと。その姿勢はまさに、人間の進化そのものではないでしょうか。今後とも引き続き、「2040独立自尊プロジェクト」と「2040コミュニティ」をどうぞよろしくお願い致します。

【告知情報】

このイベントに続く一般公開イベントの第3弾を、7/29(金)に実施しました。

以降の公開イベントも、本サイトにて告知していきます。みなさまのご参加をお待ちしています!

【告知】7/29開催「研究者×産業界×学生 動き出した2040年問題への新たな一歩」